家庭用(住宅用)の定置用蓄電システムの市場動向

次に、卒FIT以降、急速に導入の機運が高まっている、家庭向けの定置用蓄電システムの動向を見てみよう。

〔1〕ストレージパリティには「7万円/kWh」以下の価格

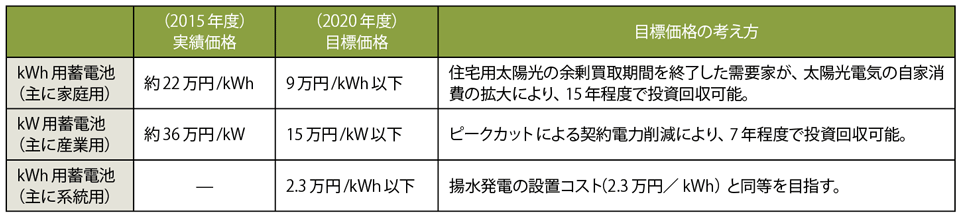

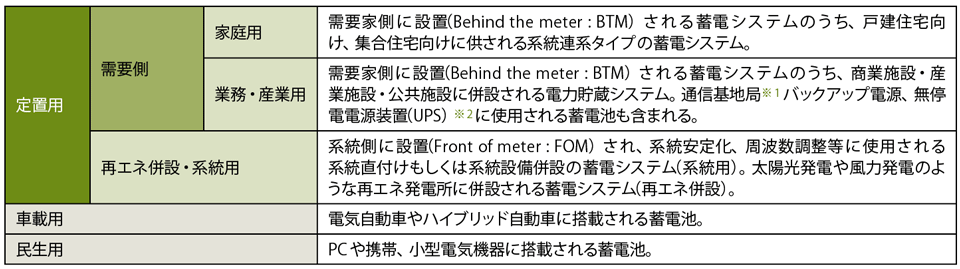

表4に、経済産業省主催の第1回 定置用蓄電システム普及拡大検討会(2020年11月19日)における定置用蓄電システムの分類(家庭用、業務用等の位置づけ)を、表5に、蓄電システム価格の動向(実績と目標)を示す。

表4 定置用蓄電システムの分類(家庭用、業務用等の位置づけ)

※1 携帯電話/スマートフォンと直接無線交信する携帯電話網の末端の装置。

※2 停電、瞬時電圧低下、及び電圧変動等による電源トラブル発生時に、UPS(Uninterruptible Power Supply)本体の貯蔵電力によって負荷設備に安定電力を供給する装置。

出所 第1回 定置用蓄電システム普及拡大検討会(2020年11月19日)、資料4

表5では、2020年度の目標価格として9万円/kWh以下が示されているが、第3回 定置用蓄電システム普及拡大検討会(2021年1月)注6では、さまざまなケースの自家消費ケースを試算した結果、「ストレージパリティ」注7を達成するためには、7万円/kWh(税抜)以下の価格水準が必要、などと検討されている。

また、太陽光発電協会は、2021年3月、ストレージパリティについて、7円/kWhの達成時期の前倒し(2025年頃)に取り組むための、具体的なコスト低減施策などを分析中であることを発表した注8。

〔2〕家庭用(住宅用)蓄電システムは6kWh以上〜10kWh未満がトップ

(1)家庭用蓄電システムの導入ポテンシャル

表6は、JEMA(Japan Electrical Manufacturers’Association、日本電機工業会)が2020年3月に作成した「JEMA蓄電システムビジョン、Ver.5」(以下、JEMAビジョン)注9をもとに、第1回 定置用蓄電システム普及拡大検討会(2020年11月19日)で発表した、家庭用蓄電システムの導入ポテンシャルを示している注10。

表6 家庭用蓄電システムの導入ポテンシャル(導入の可能性)

フロー:期間内(例;1年間)の導入台数。フローベースともいわれる

ストック:累積(例:10年間)の導入台数。ストックベースともいわれる。

出所 第1回 定置用蓄電システム普及拡大検討会、「資料6 今後の論点について」(2020年11月19日)の表3-5をもとに編集部で作成

具体的には、

① 新築住宅(PV+蓄電システムの導入)

② 既築のPV設置済みの住宅(卒FITおよびFIT継続ユーザーにおける蓄電システムの追加導入)

③ PV無設置の既設住宅(「PV+蓄電システム」の追加設置設置、および非常用電源用として、蓄電システムのみの追加導入)

を含めた全市場を合計し、家庭用蓄電システムの2019年度末と2025年度末の導入ポテンシャル(可能性)を推計したものである。

(2)卒FIT後の導入が盛んに

JEMAビジョンによれば、家庭用蓄電システムは、2018年度は過去最高の台数を記録した。

この要因としては、蓄電システムが市場において認知度が向上していることに加えて、各社の製品ラインアップが拡充したこと、新規メーカーの参入などによってユーザーの選択肢が広がってきていること、などを挙げている。

さらに、2019年11月以降のPVの余剰電力買取期間終了(卒FIT)による導入が盛んになってきたことなども、導入量の増加につながったと分析している注11。

家庭用蓄電システムの容量別の導入量について、JEMAビジョンでは、

① 6kWh以上〜10kWh未満が最も多く主力となっているが、近年、その比率は減少傾向

② 3kWh以上〜6kWh未満の小容量タイプのニーズの増加

③ 10kWh以上の大容量タイプの比率も増加傾向

と分析している注12。

▼ 注6

第3回 定置用蓄電システム普及拡大検討会、「定置用蓄電システムの目標価格および導入見通しの検討」、2021年1月19日

▼ 注7

ストレージパリティ:蓄電システムを導入したほうが経済的に有利となる状態。

▼ 注9

一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)、「JEMA 蓄電システムビジョン Ver.5」、2020年3月発行

▼ 注10

第1回 定置用蓄電システム普及拡大検討会、「資料6 今後の論点について」(2020年11月19日)、35ページ参照

▼ 注11

同時に、2018年度からZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の進化版であるZEH+が新たに創設され、補助事業が行われている。このZEH+では、ZEHの要件に加えて、蓄電池やEV等を活用して、PVの自家消費が促進されている。