CO2分離素材を評価し基礎データを提供

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下、産総研)と株式会社AIST Solutions(以下、AISol)の産総研グループは、二酸化炭素(CO2)の分離に用いる素材の評価サービスを開始した。CO2分離素材の素材特性や分離性能、耐久性など評価し、事業化を検討するための基礎データを提供する(図1)。国内企業の開発費用低減や開発期間短縮を支援し、CO2分離回収技術の実用化を促進するのが狙い。産総研グループが2025年8月21日に発表した。

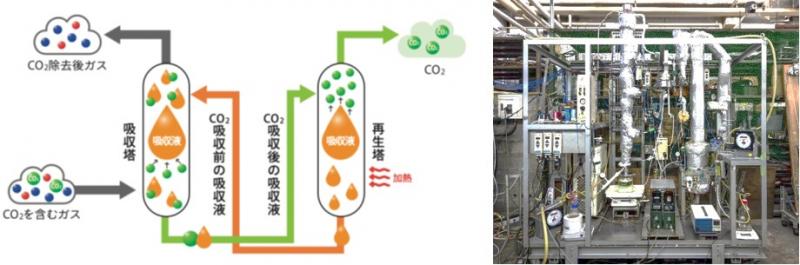

図1 吸収法の分離性能評価イメージ。吸収法の概念図(左)とCO2分離回収試験装置(右)

出所 産総研グループ プレスリリース 2025年8月21日、「【産総研グループ】CO2分離素材の評価サービスを提供開始」

CO2分離素材の横断的な評価基盤を構築

工場や発電所の排ガス、大気からCO2を分離・回収する技術には、液体を用いる吸収法、固体の吸着剤を用いる吸着法、特定の気体を選択的に透過させる膜を用いる膜分離法などがある。しかし、これまで国内には異なる分離素材の性能を横断的、かつ統一された基準で比較できる評価手法や拠点がなかった。そのため、国内企業は海外の評価センターを利用する必要があったが、開発初期段階の素材評価が難しいことや、知的財産保護、経済安全保障上の懸念が課題となっていた。

産総研グループが開発したサービスは、CO2分離素材を、CO2や窒素、酸素などを混合した任意の組成のガス(標準ガス)を用いて評価する。

具体的には、(1)「素材特性評価」、(2)「分離性能評価」、(3)「耐久性評価」、(4)「エネルギー消費量・コスト評価」という4つの評価サービスを提供する。

素材特性評価では、吸収液の気液平衡特性や吸着剤の吸着等温線、分離膜の表面性状分析など、各素材の基礎的な物性を計測し、技術的な優位性や課題を明確にする。

分離性能評価では、種々の排ガスを模擬した標準ガスを用い、CO2処理量10kg/日以下のスケールで連続分離回収試験を実施し、分離性能を評価する。

耐久性評価では、吸収液における酸化や熱分解、吸着剤における構造変化や粉化、分離膜における水蒸気による劣化など、素材ごとに実用環境で想定される様々な劣化要因に対する耐久性を加速試験によって評価する(図2)。

図2 吸着法の耐久性評価で使用する耐久性評価装置

出所 産総研グループ プレスリリース 2025年8月21日、「【産総研グループ】CO2分離素材の評価サービスを提供開始」

エネルギー消費量・コスト評価では、評価で得られたデータやユーザーが保有するデータを用いて、簡易評価ツールでエネルギー消費量やコストを試算する。プロセスシミュレーション注1により、多様な条件下で比較検討する。

評価試験は、産総研東北センターおよび早稲田大学が開設したCO2分離素材評価センター(Japan Evaluation Center for CO2 Capture Materials, JEC3M)の評価装置群を用いて実施する。

同サービスは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の委託業務「CO2分離素材の標準評価共通基盤の確立」で得た知見を活用している。申し込み受付や問い合わせについては、AISolが対応する。

注1:プロセスシミュレーション:化学プラントなどの製造プロセスをコンピューター上で模擬し、性能やエネルギー消費量、コストなどを予測・評価する技術。